Seandainya bisa memutar ulang jarum sejarah, kami para aktivis mahasiswa dan gerakan reformasi ’98 semestinya lebih banyak “berinvestasi” pada gagasan membangun Indonesia Pasca Soeharto. Mengapa?

Setahun hingga dua tahun setelah reformasi, secara psikologis, saya sendiri merasa sangat lelah. Butuh waktu untuk bangkit dan memulai aktivitas baru dalam lanskap sosial-politik yang juga baru. Saya merasa berutang pada sahabat, senior, sekaligus mentor saya waktu itu, Tosca Santoso (pendiri Kantor Berita Radio 68H atau KBR68), yang berulangkali mempersuasi dan meyakinkan saya untuk “beralih profesi”, bekerja di sebuah lembaga internasional yang banyak memberikan bantuan dan pendampingan bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

Setelah sebelumnya menolak ajakan seorang senior politisi untuk bergabung dengan partai politik yang juga baru dimasukinya – belakangan yang bersangkutan harus berurusan dengan KPK – saya, akhirnya, bersyukur bisa mendapatkan energi dan semangat baru setelah beralih menjadi profesional di lembaga internasional tadi.

Tidak semua rekan-rekan saya, seberuntung saya, yang kemudian bisa meneruskan karir hingga menjadi konsultan profesional…

Apa yang kami, setidaknya saya pribadi alami, adalah, yang disebut dengan “We’ve Arrived Syndrome” (WA Syndrome). Sebuah situasi psikologis yang ditandai dengan menurunnya semangat karena menganggap tujuan sudah tercapai. Banyak yang mengalami masa-masa seperti ini.

NASA mengalaminya ketika telah berhasil menjalankan misi pendaratan di bulan. Apple Computer pun sempat mengalaminya ketika berhasil menciptakan dan memasarkan komputer yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Banyak perusahaan start up berhenti berkembang setelah berhasil go public atau mendapatkan investor besar. Di dalam negeri, ada banyak contoh ketika juara kompetisi sepakbola nasional harus degradasi ke kasta di bawahnya pada tahun berikutnya.

Apa yang salah? Hmmm… sebetulnya tidak ada yang bisa memaksa seseorang atau sebuah organisasi untuk berhenti berkembang. Tapi, jika tidak mau menghadapi WA Syndrome kita harus punya visi yang lebih panjang (istilah kerennya berkelanjutan).

Apa yang terjadi di era reformasi adalah, kami, waktu itu berpikir bahwa “visi sekaligus tugas kami” akan tercapai jika terjadi pergantian Presiden. Titik. Sebetulnya, semasa aktif di kampus, kami banyak berdiskusi tentang teori sosial, bahkan filsafat, dengan perspektif jangka panjang. Namun, lama-kelamaan, kami mereduksi semua teori dan pendekatan menjadi hanya berfokus pada satu asumsi: segala persoalan di muka bumi ini, termasuk soal kesejahteraan dan jodoh akan selesai dengan sendirinya jika Presiden Soeharto turun tahta.

Dari sisi manajemen isu, hal ini memang efektif, namun dari sisi intelektual, sesungguhnya ini kemunduran. Kami pun alpa membicarakan persoalan-persoalan pondasional yang dibutuhkan bagi sebuah negara untuk menjadi lebih sejahtera, adil, damai, aman dan maju. Kami pikir reformasi akan bekerja bagaikan “the invisible hand”-nya Adam Smith.

Salah besar sodara-sodara! Akibatnya kita mengalami era reformasi yang penuh dengan gejolak sosial-politik, KKN dan sebagainya, termasuk ruang publik yang penuh dengan hoaks, intrik politik dan kehilangan gagasan-gagasan besar yang diperlukan oleh sebuah negara yang bermimpi menjadi besar.

Sekian pengakuan dosa dari saya. Mohon maaf dan pengampunan yang sebesar-besarnya…

Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, sangat penting bagi kita untuk mulai kembali membicarakan visi – yang dapat berlaku pada tingkat negara, organisasi, komunitas bahkan diri pribadi (saya sempat membahas aspek “mengapa” dan prinsip-prinsip yang sangat umum dalam tulisan sebelumnya “Hidup Tanpa Visi Ibarat Berlayar Tanpa Tujuan” di blog ini, dan kali ini, saya hendak menulis aspek “bagaimana” – sebab butuh, ketrampilan, atau tepatnya ketertiban berpikir, untuk bisa menyusun sebuah visi yang baik).

Idenya saya ambil dari esai berjudul “Building Your Company’s Vision”, yang dimuat dalam “HBR’s 10 Must Reads on Strategy” yang diterbitkan oleh Harvard Business Review Press dan ditulis oleh James C. Collins dan Jerry I. Porras. Esai ini adalah ringkasan dari studi yang kedua penulisnya lakukan selama enam tahun dengan judul “Built to Last: Succesful Habits of Visionary Companies” terhadap perusahaan-perusahaan yang paling sukses di lantai bursa sejak tahun 1925.

Anda yang sebelumnya pernah membaca beberapa tulisan saya di blog ini mungkin bertanya-tanya, mengapa saya banyak menggunakan referensi dari sektor bisnis ketika membahas topik terkait organisasi dan kepemimpinan. Jawabnya, karena sektor bisnis adalah yang paling komprehensif mengkaji dan melakukan studi tentang organisasi, terutama setelah era “intelektualisasi bisnis” mulai merebak dari Amerika Serikat di akhir tahun 1950-an.

Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari sana – termasuk di dalamnya, manajemen organisasi, kepemimpinan yang efektif serta bagaimana menyusun visi organisasi seperti yang sedang kita bahas saat ini.

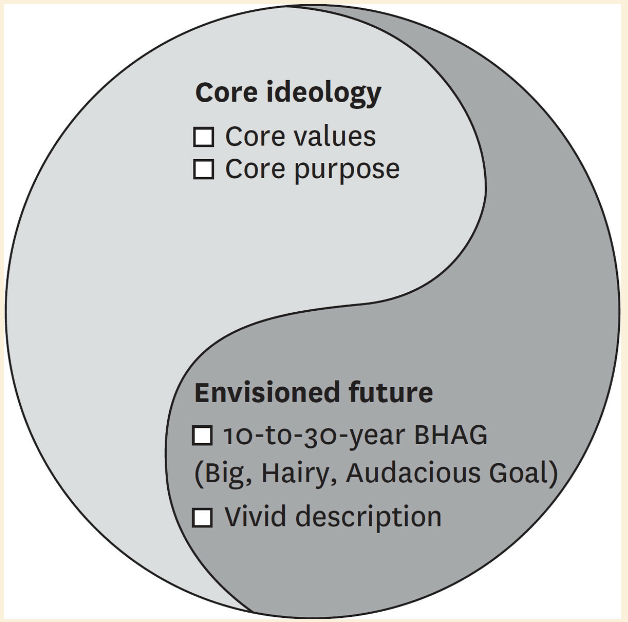

Yin-Yang

Bagi Collins dan Porras, visi organisasi yang baik terdiri dari dua komponen utama: Ideologi inti (core ideology) dan masa depan yang dikehendaki (envisioned future). Core ideology adalah aspek “Yin” dalam pendekatan ini, yang mendefinisikan mengapa kita eksis. Sesuatu yang tidak akan berubah. Sedangkan envisioned future adalah sesuatu yang kita harapkan untuk dicapai, yang membutuhkan perubahan signifikan dan kemajuan untuk diwujudkan – inilah aspek “Yang” dalam penyusunan visi.

Core Ideology

Praktik dan strategi perusahaan bisa dan bahkan harus terus berubah; namun ideologi intinya, tidak boleh berubah. “Pemimpin bisa mati, produk dapat menjadi usang, pasar berubah, teknologi baru muncul, dan mode manajemen bergonta-ganti, tetapi ideologi inti di sebuah organisasi yang hebat mampu bertahan sebagai sumber panduan dan inspirasi,” ungkap Collins dan Porras.

Core ideology harus menggambarkan karakter yang tak lekang waktu dari sebuah organisasi. Ia menjadi perekat yang menyatukan organisasi ketika segala sesuatu dalam organisasi sedang diperebutkan dari luar. “Core ideology adalah sesuatu yang Anda temukan — dengan melihat ke dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda ciptakan, apalagi palsukan.”

Di dalam core ideology terdapat dua bagian:

1. Nilai-nilai utama (core values) adalah beberapa prinsip panduan yang digunakan organisasi. Prinsip-prinsip ini tidak membutuhkan pembenaran dari luar. Bayangkan bahwa nilai-nilai utama ini akan terus bertahan dan tak tergerus oleh ujian zaman.

Sebagai contoh, imajinasi dan kebajikan yang dijadikan nilai-nilai utama oleh perusahaan hiburan Walt Disney berasal dari keyakinan pendirinya bahwa nilai-nilai tersebut harus dipupuk demi kepentingan mereka sendiri, tidak hanya untuk memanfaatkan peluang bisnis semata. Alih-alih mengubah nilai intinya, perusahaan yang hebat akan mengubah pasarnya – dengan mencari pelanggan yang berbeda – agar tetap setia pada nilai intinya.

Berbagai organisasi perusahaan biasanya hanya menggunakan beberapa nilai utama, antara 3 hingga 5. Dalam studi yang dilakukan Collins dan Porras, tidak ada perusahaan visioner yang memiliki lebih dari 5 nilai. Kebanyakan hanya 3 atau 4.

2. Tujuan utama (core purpose) adalah alasan eksistensi organisasi yang paling mendasar. Jangan mempertukarkannya dengan berbagai program atau audiens dalam konteks organisasi secara umum. Ini bukan pula tentang berbagai lini produk atau segmen pelanggan dalam konteks organisasi bisnis yang sifatnya sementara.

Tujuan utama harus mencerminkan motivasi yang paling ideal dari orang-orang dalam sebuah organisasi untuk melakukan pekerjaannya. Sebagai contoh, “tujuan utama Disney adalah membuat orang bahagia – bukan untuk membangun taman hiburan dan membuat film kartun.”

Envisioned Future

Masa depan yang dikehendaki, sebagai komponen kedua dari sebuah visi yang efektif, juga memiliki dua elemen:

1. Sasaran Besar, Menantang, dan Berani (SBMB, atau BHAGS, Big-Hairy-Audacious-Goals) adalah rencana ambisius yang menjadikan seluruh organisasi “hidup”, bersemangat untuk mencapainya. Untuk mencapainya akan membutuhkan pekerjaan yang harus dilakukan dalam rentang waktu satu hingga tiga dekade.

2. Deskripsi yang Jelas (Vivid Descriptions), menggambarkan bagaimana rasanya mencapai BHAGS. Ia memberikan unsur emosi ke dalam sasaran yang akan dicapai. Deskripsi semacam ini menjadikan tujuan lebih terasa nyata dan memikat.

Sebagai contoh: Pada tahun 1950-an, tujuan perusahaan asal Jepang, Sony, adalah “menjadi perusahaan yang paling dikenal karena mampu mengubah citra kualitas buruk produk Jepang di seluruh dunia”. Mereka membuat BHAGS-nya semakin hidup dengan menambahkan kalimat, “lima puluh tahun dari sekarang, merek kami akan sama terkenalnya dengan merek mana pun di seluruh dunia. . . dan akan menjadi penanda bagi inovasi dan kualitas. . . . ‘Buatan Jepang’ akan memilki arti sebagai sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang buruk. ”

Collins dan Porras mengingatkan tentang kekeliruan yang sering terjadi: “Jangan merancukan core ideology organisasi perusahaan anda dengan envisioned future-nya — khususnya, jangan keliru membedakan BHAGS dengan core purpose. Sebuah pernyataan tentang BHAGS merupakan sasaran yang dapat diartikulasikan dengan jelas untuk dicapai dalam kurun waktu 10 hingga 30 tahun. Tetapi core purpose atau tujuan inti Anda tidak akan pernah bisa dituntaskan.”

Core purpose atau tujuan utama adalah “seperti bintang penuntun di cakrawala — yang harus dikejar selamanya tetapi takkan pernah bisa digapai. Namun meskipun tidak berubah, ia dapat menginspirasi perubahan. Fakta bahwa tujuan utama ini tidak akan pernah terrealisasikan sepenuhnya berarti bahwa sebuah organisasi tidak akan pernah berhenti mendorong perubahan dan kemajuan.”

Menerapkan dalam Konteks yang Lebih Luas

Dari penjelasan Collins dan Porras kita bisa menyimpulkan bahwa penyusunan visi tidak bisa dilakukan secara serampangan. Dibutuhkan perenungan dan semacam “tertib berpikir” untuk mengintegrasikan antara aspek “Yin” yang tidak berubah dalam organisasi dan aspek “Yang” yang dinamis. Terlalu fokus pada aspek yang “Yin”, maka risikonya organisasi akan menjadi terlalu konservatif dan akhirnya tergilas oleh perubahan. Sebaliknya, terlalu mengedepankan aspek “Yang”, maka risikonya organisasi mudah tercerai-berai karena perubahan zaman yang cepat dan tidak adanya faktor pengikat yang menjadi dasar eksistensi sebuah organisasi.

Semakin mampu kita merumuskan visi yang efektif, yang menggabungkan antara yang tak berubah dan yang selalu berubah, besar peluangnya organisasi kita bisa bertahan dalam jangka panjang. Dalam konteks negara pun demikian juga.

Dalam hal core ideology atau ideologi inti, Republik Indonesia misalnya, telah memiliki nilai-nilai utama yang substansinya terdapat dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika – yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan (yang dipimpin oleh Hikmat-Kebijaksanaan) dan Keadilan Sosial plus Keberagaman. Sedangkan tujuan utamanya, seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pertanyaannya adalah, apakah envisioned future atau masa depan yang dikehendakinya sudah cukup memadai? Ini yang rasanya masih harus kita rumuskan secara lebih jelas. Kita memang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama 25 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) setiap 5 tahun. Tetapi, apakah ia sudah cukup memenuhi kriteria BHAGS atau SBMB (Sasaran Besar, Menantang dan Berani)? Apakah sudah terdapat cukup “deskripsi yang jelas” yang telah memberikan unsur emosi terhadap masa depan yang mau dicapai?

Mari kita lihat.

Bappenas sebetulnya sudah berupaya menyusun “Visi Indonesia 2045” yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Mei 2019. Meskipun sudah cukup “besar dan jelas”, namun masih kurang – atau belum – terasa unsur emosinya.

Di dalam visi tersebut, Bappenas menargetkan Indonesia “menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan nilai PDB mencapai US$7,3 triliun dan pendapatan per kapita mencapai US$25.000, yang akan dicapai dengan mewujudkan empat pilar pembangunan: Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan; Ketiga, pemerataan pembangunan dan; Keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.”

Tidak berarti visi ini harus dirombak lagi. Saya mengusulkan aspek BHAGS dan emosinya bisa dielaborasi lebih lanjut di keempat pilar pembangunan yang menyertai Visi Indonesia 2045 ini. Misalnya: Mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berbudaya dan berkelas dunia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi – yang dapat diperinci dalam sub-pilar, seperti “masuk dalam 5 besar negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia”, “memiliki sistem kesehatan terbaik di dunia” dan seterusnya; Menjadi poros maritim dunia – masih ingat? – dengan industri perikanan dan kelautan terbesar di dunia; Masuk dalam 5 besar negara dengan tingkat kesenjangan terendah dengan tingkat kesejahteraan tertinggi; Masuk dalam 10 negara dengan sistem pertahanan terbaik di dunia, dan seterusnya.

Apa yang saya sebutkan barusan hanyalah contoh dan tidak berpretensi sebagai rumusan yang terbaik. Tujuan saya menuliskannya adalah untuk memicu diskusi bersama tentang hal ini, sehingga sebuah formulasi yang paling baik bisa dihasilkan sesuai dengan pendekatan BHAGS atau SBMB (Sasaran Besar, Menantang dan Berani) yang ditawarkan Collins dan Porras, terutama untuk mendapatkan aspek “emosi” dari sebuah visi.

Mengapa emosi penting? Seperti kata konsultan ternama, Alain Weiss, “logic makes you think, emotion makes you act” – logika membuatmu berpikir, tapi emosi yang membuatmu bertindak. Jadi, kalau menghendaki visi tersebut dapat dicapai, pastikan agar terdapat emosi di dalamnya.

Bagaimana Sony Menyusun Visinya?

Sekali lagi, penyusunan visi bukan hal gampang – sebab membuatnya secara asal, bisa berdampak serius secara jangka panjang seperti yang kami alami di era pasca reformasi. Namun, untuk memudahkan, kita bisa menggunakan contoh perusahaan seperti Sony, sebagai salah satu studi kasus yang ditampilkan oleh Collins dan Porras.

Sony adalah contoh yang menarik, mengingat di tahun 1950-an, hanya lima tahun setelah Jepang hancur-lebur karena kalah dalam Perang Dunia II, perusahaan ini dan banyak merek Jepang lainnya harus menghadapi kompetisi yang tidak seimbang. Kala itu, produk-produk mereka identik dengan “murah dan tidak berkualitas” (kalau hendak jadi negara industri, kira-kira hal seperti itu pula yang akan kita alami pada awalnya).

Selama perjalanannya, ideologi inti Sony senantiasa menjadi perhatian utama bagi pendirinya, Masaru Ibuka. Terdapat dua elemen kunci dalam ideologi Sony: “Kami akan belajar dari berbagai kesulitan teknis yang dihadapi dan fokus pada produk teknologi yang sangat canggih yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat terlepas dari kuantitasnya; kami akan memberi penekanan utama pada kemampuan, kinerja, dan karakter pribadi sehingga setiap individu dapat menunjukkan yang terbaik dalam kemampuan dan keterampilan.”

Empat dekade kemudian, konsep yang sama ini muncul – dengan sedikit modifikasi tanpa menghilangkan substansi – dalam pernyataan core ideology yang dikenal sebagai Sony Pioneer Spirit: “Sony adalah perintis dan tidak pernah berniat untuk mengikuti orang lain. Melalui kemajuan, Sony ingin melayani seluruh dunia. Ia akan selalu menjadi pencari sesuatu yang belum diketahui. . . . Sony memiliki prinsip menghormati dan mendorong kemampuan seseorang. . . dan selalu berusaha mengeluarkan yang terbaik dari diri seseorang. Ini adalah kekuatan vital Sony.”

Secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. Ideologi Inti

Nilai Utama

• Peningkatan budaya dan status nasional Jepang

• Menjadi pionir — tidak mengikuti orang lain; melakukan sesuatu “yang tidak mungkin”

• Mendorong kemampuan dan kreativitas individu

Tujuan Utama

“Untuk merasakan kegembiraan inovasi dan penerapan teknologi untuk kepentingan dan kesenangan masyarakat umum.”

II. Masa Depan yang Dikehendaki

BHAGS

“Menjadi perusahaan yang paling dikenal karena mengubah citra kualitas buruk produk Jepang di seluruh dunia.”

Deskripsi yang Jelas

“Kami akan menciptakan produk yang tersebar di seluruh dunia. . . . Kami akan menjadi perusahaan Jepang pertama yang masuk ke pasar AS dan mendistribusikan secara langsung. . . . Kami akan berhasil dengan inovasi yang gagal dilakukan oleh perusahaan AS — seperti radio transistor. . . . Lima puluh tahun dari sekarang, nama merek kami akan sama terkenalnya dengan merek mana pun di dunia. . . dan akan menandakan inovasi dan kualitas yang menyaingi perusahaan paling inovatif di mana pun. . . . ‘Made in Japan’ berarti sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang jelek.”

Begitu jelas dan memiliki emosi yang kuat.

Catatan Penutup

Membahas soal visi, para pengkritik, mungkin sudah siap-siap dengan komen seperti ini: “Tapi kan yang paling penting adalah kerjanya bukan mimpinya.”

Yes, bro! Kerja memang lebih penting. Tapi kerja tanpa arah juga bisa menyesatkan. Seperti kata Collins dan Porras: “Benar bahwa dinamika dalam organisasi – bukan pernyataan tentang visi atau misi – merupakan mesin utama perusahaan yang bisa bertahan. Visi hanya memberikan konteks untuk menghidupkan dinamika ini.”

Bahkan, “membangun perusahaan visioner membutuhkan 1% visi dan 99% penyelarasan. Ketika Anda memiliki keselarasan yang sangat baik, seorang tamu dari luar angkasa bisa mampir dan menyimpulkan bahwa anda memiliki visi yang baik hanya dengan melihat operasi dan aktivitas perusahaan tanpa pernah membaca apa yang tertulis di atas kertas atau tanpa harus bertemu salah satu eksekutif senior di perusahaan anda.”

Melakukan penyelasaran visi dengan program atau kerja nyata organisasi mungkin merupakan pekerjaan kita yang paling penting. “Tetapi langkah pertama adalah selalu menyusun kembali visi atau misi Anda dalam sebuah konteks yang efektif untuk membangun sebuah perusahaan visioner. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda tidak perlu melakukannya lagi setidaknya selama satu dekade ke depan.”

Sesungguhnya, seperti saya sebutkan di atas, visi yang efektif juga diperlukan untuk setiap individu. Tapi, jangan harap saya mau membahasnya di sini – sebab saya bukan konsultan pengembangan kepribadian. Semoga bermanfaat dan terimakasih telah mengunjungi rawanda.blog 🙂