“Tak ada yang baru di bawah matahari,” kata Raja Solomon atau Sulayman (990-931 SM), Sang Bijaksana.

Ungkapan itu kiranya sangat tepat untuk menggambarkan berbagai perubahan, termasuk bentuk negara dan sistem pemerintahan yang terus terjadi hingga kini. Pemerintahan negara republik yang kita kenal dan menjadi dominan dalam sistem ketatanegaraan modern pada saat ini, bukan sesuatu yang benar-benar baru. Lebih dari dua milenia lalu, Republik Romawi yang menerapkan sistem check & balance yang kompleks pernah berjalan dengan sangat dinamis dan menjadikannya pusat peradaban dunia pada saat itu.

Bentuk negara Republik ini, bukan tanpa cacat, dipenuhi berbagai drama tentang kejatuhan dan kebangkitan, kesetiaan dan pengkhianatan – sehingga menjadi inspirasi bagi para penulis dan seniman hingga hari ini. Faktanya adalah, Republik Romawi kuno pernah berjalan hingga hampir 500 ratus tahun (509 – 43 SM), jauh lebih panjang dari sejarah negara-negara republik modern, yang baru mengalami kelahiran kembali beberapa ratus tahun silam, dan juga sebetulnya diilhami oleh Republik Romawi kuno.

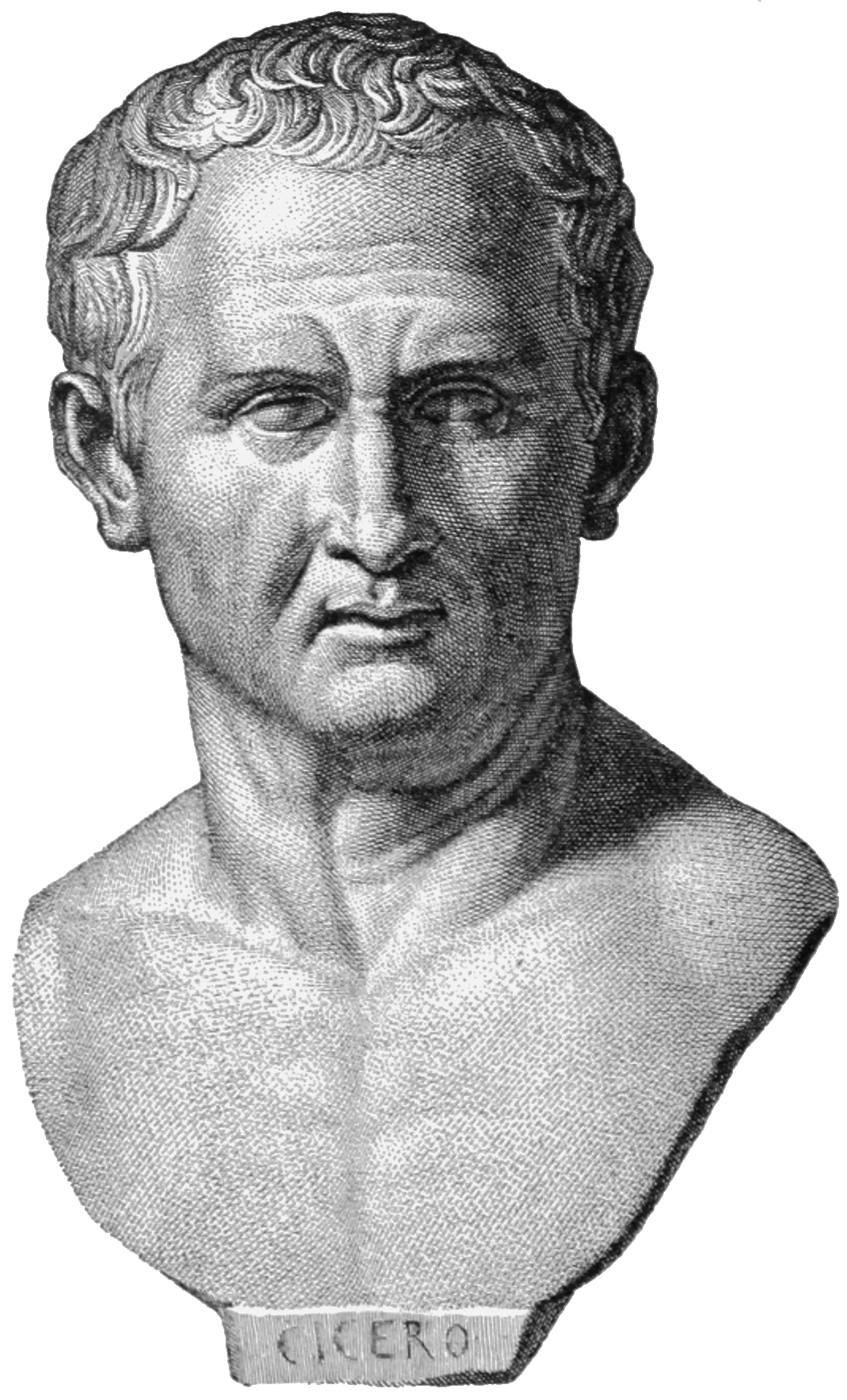

Daya tarik utama Romawi kuno bagi para penulis dari segala jaman, terutama adalah kisah abadi para tokohnya yang melegenda seperti Julius Caesar (politisi, pemimpin perang yang kemudian menjadi diktator), kekasihnya Cleopatra (Ratu Mesir), Pompey (pemimpin perang lainnya, mantan menantu Julius Caesar, yang kemudian menjadi musuhnya dan menjadi pemimpin kaum republikan), Mark Anthony (loyalis Caesar yang flamboyan), Cicero (politisi, orator ulung, musuh bebuyutan Mark Anthony, dan filsuf yang hingga akhir hayatnya berusaha mempertahankan Republik) dan Octavianus (anak angkat Julius Caesar, remaja yang tadinya disepelekan tapi akhirnya keluar sebagai pemenang dari pertarungan politik pada saat itu).

Tapi, lebih dari itu, bagi negarawan dan pemimpin politik, yang terjadi saat itu bukan sekedar drama kemanusiaan, atau lebih tepatnya elit politik, melainkan sebuah era penting yang menandai berakhirnya Republik Romawi kuno, sebagai sebuah eksperimen penting dalam pengelolaan negara dan kekuasaan. Kisah ini menjadi terasa sangat bernilai, mengingat hanya setelah itu, lebih dari satu setengah milenia kemudian, manusia modern baru bisa kembali membangun negara republik. Kemenangan Octavianus, yang kemudian dinobatkan sebagai Kaisar Agustus, menandai dimulainya era kekaisaran Romawi kuno, yang baru akan benar-benar berakhir pada tahun 1453.

Republik Romawi dimulai pada tahun 509 SM dengan berakhirnya kekuasaan Raja Tarquin (Lucius Tarquinius Superbus) yang tersingkir karena pemberontakan “kelas menengah” yang dimotori para anggota Senat dan Militer di tahun yang sama. Pemberontakan itu sendiri dipicu oleh peristiwa perkosaan yang dilakukan Sextus Tarquinius, putra Tarquin, terhadap Lucretia, seorang putri bangsawan, yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya.

Sepeninggal Tarquin, Senat – yang terdiri dari para bangsawan dan biasanya memilih raja untuk jabatan seumur hidup – bersepakat untuk menghapus sistem kerajaan secara permanen. Sebagai gantinya, mereka memilih dua orang Konsul yang memiliki jabatan singkat, hanya setahun. Dengan mengangkat dua penguasa, maka diharapkan terjadi keseimbangan kekuasaan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan seperti yang mudah terjadi dalam sistem monarki.

Konsul memiliki berbagai kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, dan agama. Namun, tidak seperti raja, Konsul dapat diadili dan dihukum, setelah berakhir masa jabatannya, jika terbukti menyalahgunakan kekuasaannya. Meskipun ada pemilihan umum setiap tahun, Republik Romawi bukanlah negara demokrasi, tetapi oligarki, karena sejumlah kecil keluarga yang berpengaruh, yang disebut gentes, adalah yang sesungguhnya memonopoli kekuasaan.

Kisah Cicero menjadi menarik, karena ia hidup pada senjakala Republik Romawi kuno. Ia mencoba mempertahankannya dengan segala upaya, termasuk melakukan manuver-manuver politik berbahaya yang akhirnya harus ia bayar dengan nyawanya.

Penjaga Api Republik

Sungguh beruntung sebuah bangsa yang memiliki banyak penulis dan menghasilkan banyak karya tulis. Dari merekalah kita mengetahui berbagai peristiwa lampau yang sudah berjarak ribuan tahun lamanya. Dari mereka pula kita bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana seharusnya sebuah peradaban dibangun. Kisah tentang sepak terjang Cicero masih bisa kita baca hari ini, karena Cicero sendiri rajin menuliskan pengalamannya, dalam bentuk buku, maupun ratusan surat yang ia kirimkan pada sahabat masa remajanya Atticus.

Untuk sebagian besar materi tulisan ini, saya mengandalkan “Cicero, The Life and Times of Rome’s Greatest Politician” karya Anthony Everitt dari Cambridge University, yang belakangan menjadi visiting professor bidang seni dan budaya di Nottingham Trent University and City University. Cicero versi Everitt, terasa sangat realis, terutama karena kekayaan referensi yang ia gunakan, sehingga ia seperti hadir di hadapan kita. Kadang-kadang sangat percaya diri, bahkan sombong, lalu bisa frustrasi dan terpuruk, reflektif dan akhirnya bangkit lagi. Tidak hitam-putih.

Mengutip The Wall Street Journal, karya Everitt merupakan “pengantar yang sangat baik untuk sebuah periode kritis dalam sejarah Roma. Cicero tampil sebagai sosok yang hidup: reflektif, menawan dan sombong. “

Cicero (106-43 SM) adalah seorang introvert, pemikir dan intelektual yang sepanjang hidupnya tak pernah berhenti “beraksi”. Ia memulai karir sebagai pengacara, dan mengasah bakat orasinya dari sana. Ia sering memulai pidatonya dalam keadaan gugup, bahkan ketika ia telah berada dalam pusaran kekuasaan, namun praktik yang ia lakukan sepanjang karirnya yang sangat panjang membuatnya mampu mengatasi tekanan mental yang ia hadapi dan menghasilkan sejumlah pidato yang menjadikan namanya terkenal sebagai orator ulung (tentang elemen-elemen yang menurut Cicero penting untuk menjadi seorang pembicara yang memikat bisa dilihat dalam tulisan sebelumnya “Bagaimana Mempresentasikan Gagasan Tanpa Bergantung Pada PPT”).

Meskipun lahir dalam keluarga berada, namun Cicero tidak berasal dari kaum aristokrat yang secara tradisional mendominasi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan. Ia juga tidak memiliki latar belakang militer, sebagaimana Julius Caesar maupun Pompey, sehingga dalam berpolitik ia memerlukan dukungan politik dari berbagai pihak yang memiliki kekuatan politik. Sewaktu menjabat sebagai Gubernur Cilicia (51 SM) ia pernah memimpin pertempuran untuk menumpas invasi dari kerajaan Partia, meskipun keberhasilannya, tampaknya, lebih banyak ditentukan karena keahliannya mengelola organisasi dengan menempatkan para ahli perang termasuk adik kandungnya sendiri, Quintus Cicero.

Kemampuannya berorasi dan mempersuasi publik adalah modal terbesarnya dalam menapaki karir politiknya sehingga mencapai posisi puncak sebagai Konsul, bersama-sama dengan Gaius Antonius Hybrida pada tahun 63 SM. Di dalam masyarakat yang belum memiliki media massa sebagai ‘medium’ untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak ramai, mereka yang memiliki kemampuan berorasi dengan baik berada dalam posisi yang diuntungkan untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik. Itu sebabnya, Julius Caesar, meskipun berbeda aspirasi politik dengan kaum Republikan, tak pernah mau kehilangan Cicero. Sebelum pecah perang saudara, Caesar meminjamkan uang pada Cicero dalam jumlah yang besar, dan setelah itu pun, terutama setelah kematian Pompey, ia masih mau mengampuni Cicero.

Sebagai Konsul, Cicero mencatatkan prestasi politik yang cukup gemilang untuk mempertahankan Republik dengan menumpas konspirasi Catilina, tokoh yang sebelumnya dikalahkan Cicero dalam pemilihan Konsul. Ketika itu Catilina hendak melakukan kudeta dengan mengandalkan bala tentara dari luar kota Roma.

Kendati tak lagi menjabat sebagai Konsul, peran politik Cicero tetap signifikan sebelum dan sesudah terjadinya perang saudara. Menjelang terbentuknya Triumvirate Pertama (60-53 SM), yaitu aliansi politik sementara para jenderal, yang terdiri dari Julius Caesar, Pompey dan Crassus, untuk meredakan ketegangan politik antara Julius Caesar dan Pompey, yang sama-sama dianggap berpeluang menjadi penguasa tertinggi Roma, Cicero menolak terlibat meskipun Caesar terus-menerus mempersuasinya. Cicero, dengan sengaja memainkan peran sebagai penyeimbang – mungkin karena ia telah mencermati dampak buruknya terhadap Republik.

Ketika pada akhirnya Triumvirate Pertama bubar, yang dipicu oleh kematian Crassus dalam “Pertempuran Carrhae” melawan musuh lama Roma, Kekaisaran Partia, pada tahun 53 SM, Pompey dan Caesar akhirnya saling berhadap-hadapan. Seperti diketahui, pendukung Republik, termasuk Cicero, memilih berada di kubu Pompey yang akhirnya kalah. Sebagai pihak yang kalah, Cicero tak lagi punya peran politik di Roma. Namun situasi itu tak berlangsung lama, sebab para elit politik Roma yang tak menghendaki adanya kekuasaan absolut di tangan satu orang, dipimpin oleh Marcus Junius Brutus, menggalang konspirasi yang berakhir dengan pembunuhan terhadap Julius Caesar dalam perayaan tradisional keagamaan Romawi, “Ides of March” pada tanggal 15 Maret 43 SM.

Pasca kematian Caesar, Cicero kembali memainkan peranan politik yang sentral. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menghalangi bersatunya, dan kembalinya para pendukung Caesar, khususnya Mark Anthony – yang sepertinya telah menjadi musuh personal bagi Cicero, yang kemungkinan besar disebabkan karena ia bersahabat dengan Clodius (Publius Clodius Pulcher) dan bahkan mengawini janda dari pemimpin preman politik yang sempat menjadi anggota “Tribune of the Plebs” itu, lembaga perwakilan rakyat untuk mengimbangi peran Senat, dan yang pernah mengirim Cicero ke pengasingan pada tahun 58 SM karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan dalam peristiwa penumpasan pemberontakan Catilina.

Cicero sengaja menjadi mentor bagi Oktavianus, pemuda berusia 19 tahun, yang menjadi pewaris Caesar, dan meyakinkan para politisi di Roma bahwa sang pemuda takkan mengulangi kesalahan ayah angkatnya, Julius Caesar. Semua itu ia lakukan dalam rangka perimbangan kekuatan, mencegah munculnya figur yang terlalu kuat, yang dengan mudah tergiur untuk menjadi diktator – sambil berharap pilar-pilar Republik dapat kembali dibangun.

Apa yang tak dapat dicegah oleh Cicero, dan kemungkinan sudah diperhitungkannya, adalah terjadinya aliansi antara para simpatisan Julius Caesar yang membentuk Triumvirate Kedua – antara Oktavianus, Lepidus dan Mark Anthony. Meskipun, pada akhirnya bubar dan kembali terjadi perang di antara mereka sendiri, ketiga jenderal ini berkepentingan membentuk aliansi tak lama setelah kematian Caesar untuk menumpas para konspirator, serta para musuh, yang dianggap berperan membunuh dan berseberangan pandangan dengan pemimpin besar mereka. Cicero, meskipun kabarnya telah dibela habis-habisan oleh Oktavianus, masuk dalam daftar yang harus dienyahkan.

Walaupun mendapatkan banyak simpati publik – kebanyakan orang menolak untuk memberitahu dan melaporkan keberadaannya – namun, para pendukung Caesar, dengan bersemangat mencari dan memburu Cicero.

Ia ditangkap pada 7 Desember 43 SM, saat hendak meninggalkan vilanya di Formiae di tepi laut, saat ia dengan enggan hendak naik kapal menuju Makedonia. Pada saat para pembunuhnya tiba – Herennius (seorang perwira) dan Popilius (anggota Tribun) – para budak Cicero mengatakan bahwa mereka tak melihatnya, tapi Philologus, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Quintus, memberitahu keberadaannya.

Ketika akhirnya berhadapan dengan para eksekutor, ia pun menyambut mereka, “saya berhenti di sini. Kemarilah, prajurit. Tidak ada yang pantas yang akan kalian lakukan, tapi setidaknya pastikan kalian memenggal kepalaku dengan benar.”

Herennius gemetar dan terlihat ragu. Cicero malah melanjutkan kata-katanya, dengan mengatakan bahwa seandainya mereka sebelumnya pernah membunuh korban-korban lain, semestinya saat itu mereka telah menyempurnakan tekniknya: “Bagaimana jika kalian mendekati saya lebih dulu?” Cicero meregangkan lehernya sejauh yang ia bisa dan Herennius pun melakukan tugasnya. Mereka yang berada di situ menutupi wajahnya.

Kematian Cicero dapat diibaratkan padamnya “Api Republik”. Ia adalah pembelanya yang paling gigih. Era setelahnya, Oktavianus tak terhentikan. Ia memulai masa kekaisaran Roma, juga dengan jatuh-bangunnya, yang sangat panjang.

sedang menginspeksi kepala Cicero yang terpenggal

Mempertanyakan Kembali Pilihan Politiknya

Salah satu fragmen paling menggelitik dalam kehidupan Cicero adalah hubungannya dengan Julius Caesar, yang telah dikenalnya sejak masa remaja bersama-sama dengan Atticus – orang yang menerima bagian terbesar dari surat-surat Cicero.

Keduanya bersahabat, meskipun memiliki perbedaan politik yang tajam. Dari penggambaran Everitt, Cicero sebetulnya, secara politik seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Caesar. Cicero, berulang kali dibantu oleh Caesar – mulai dari memberikan pinjaman uang dalam jumlah yang tak mampu Cicero kembalikan, setelah ia mengalami keterpurukan akibat perseteruannya dengan Clodius, hingga mengampuni hidupnya karena berpihak pada Pompey dalam perang saudara.

Tetapi, mengapa ia selalu, secara terbuka menyatakan perbedaan sikap politiknya? Tepatkah sikapnya ini? Tidakkah ada cara yang lebih elegan, dan mungkin, tidak terkesan sebagai orang yang tidak tahu berterimakasih atas budi baik Caesar terhadapnya?

Sebagaimana dikutip Everitt, Pollio, Gubernur Spanyol dan kemudian menjadi sejarawan terkemuka, yang mengenal Cicero secara pribadi, agak menyayangkan: “Karya-karya pria ini, begitu banyak dan sangat bagus, akan bertahan selamanya dan kita tidak perlu mengomentari kemampuan dan kapasitasnya yang luar biasa dalam bekerja keras. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa bersikap lebih tenang ketika segalanya berjalan dengan baik dan lebih kuat saat berada dalam kesulitan.”

Sejujurnya, tidak ada jawaban yang mudah. Apa yang akan kita lakukan, jika dihadapkan pada pada pilihan: membalas budi baik seorang sahabat atau mempertahankan Republik?

Pertanyaan yang lain, mengapa ia begitu keras menentang Mark Anthony sepeninggal Caesar? Bukankah ia bisa berbaik-baik untuk sementara waktu, sebagaimana yang ia lakukan pada Oktavianus muda? Mungkinkah ia mencampuradukkan kebencian personal dengan pilihan politiknya?

Aufidius Bassus, sejarawan dari generasi kekaisaran berikutnya, juga menyayangkan: “Maka meninggallah Cicero, seorang pria yang dilahirkan untuk menyelamatkan Republik. Untuk waktu yang lama dia membela dan mengaturnya. Namun di usia tua, terlepas dari tangannya, hancur oleh kesalahannya sendiri – terutama desakan kerasnya bahwa negara hanya akan aman jika Mark Anthony disingkirkan. Selama enam puluh tiga tahun hidupnya, ia selalu menyerang atau diserang. Satu hari tidak pernah berlalu tanpa ada orang yang tertarik untuk melihatnya mati. “

Kita takkan menemukan jawabannya, terlebih dengan jarak rentang sejarah yang sudah sedemikian panjang – kita hanya bisa menjadikannya bahan renungan saat dihadapkan pada pilihan yang mungkin sama.

Namun, sejalan dengan kesimpulan postmortem Everitt, satu hal yang pasti dan tidak memerlukan perdebatan adalah fakta bahwa Cicero merupakan seorang negarawan dan pelayan publik dengan kemampuan yang luar biasa:

“Dia memiliki keterampilan administrasi tingkat tinggi dan merupakan orator terkemuka di usianya, untuk tidak menyebut di segala usia. Dalam masyarakat di mana politisi juga diharapkan menjadi tentara yang baik, dia pada dasarnya adalah warga sipil dan ini membuat kesuksesannya semakin luar biasa. Bahwa karirnya berakhir dalam keruntuhan dan bahwa selama bertahun-tahun ia menjadi penonton di acara-acara besar bukan karena kurangnya bakat tetapi karena kelebihan prinsip.”

Menurut Everitt, titik balik dalam karir Cicero adalah penolakannya untuk bergabung dengan Julius Caesar, Pompey dan Crassus dalam aliansi politik mereka, Triumvirate Pertama, selama tahun 50-an: “Dia menolak undangan mereka karena itu akan mengkhianati komitmennya pada konstitusi Romawi dan supremasi hukum. Di matanya itu sama sekali tidak bisa diterima.”

Lalu, terkait reputasi Cicero yang terkesan bimbang dan kompromistik: “Memang benar bahwa terkadang dia merasa sulit untuk memutuskan tindakan tertentu, seperti yang diungkapkan dalam surat-suratnya. Tapi manuvernya selalu taktis dan dia tidak pernah menjual keyakinannya.”

“Tujuan dasarnya — memulihkan nilai-nilai politik tradisional — tetap tidak berubah sepanjang hidupnya, meskipun dalam dua tahun terakhir karakternya mengeras dan dia bersedia untuk mengadopsi metode inkonstitusional,” ungkap Everitt.

“Kelemahan Cicero sebagai politisi,” lanjut Everitt, “adalah karena prinsipnya bertumpu pada analisis yang salah. Dia gagal memahami alasan krisis yang merobek Republik Romawi. Julius Caesar, dengan wawasan kejeniusannya yang tanpa ampun, memahami bahwa konstitusi dengan check and balance yang tak ada habisnya, mencegah terciptanya pemerintahan yang efektif, tetapi seperti banyak orang sezamannya, Cicero menganggap politik sebagai hal yang personal ketimbang struktural.”

Mereka memiliki tujuan akhir yang sama, namun berbeda jalan yang harus ditempuh: “Bagi Caesar, solusinya terletak pada sistem pemerintahan yang sama sekali baru; bagi Cicero jawabannya adalah menemukan orang yang lebih baik untuk menjalankan pemerintahan dan hukum yang lebih baik agar tercipta keteraturan.”

Pandangan siapa yang paling benar? Itu juga pertanyaan yang tak mudah untuk dijawab. Sejarah menunjukkan bahwa Republik seringkali dibajak oleh oligarki, meskipun sesekali bisa menghasilkan Konsul seperti Cicero sendiri. Sebaliknya, kekaisaran Romawi bisa menghasilkan Oktavianus yang sangat dihormati, serta Marcus Aurelius yang bijaksana (baca juga tulisan tentang “Pelajaran dari Marcus Aurelius dan Kaum Stoa di Saat Menghadapi Badai Krisis” di blog ini), tetapi juga Nero yang kejam (baca “Seneca, Nero dan Sulitnya Melahirkan Pemimpin Negarawan”).

Saya pribadi, cenderung berpandangan bahwa negara republik dengan sistem demokrasi adalah yang paling ideal – meskipun para oligarki punya berbagai macam cara untuk menancapkan pengaruhnya dalam sistem apapun. Sebab, republik lebih memungkinkan untuk melahirkan pemimpin dari kelas kebanyakan. Namun, kita juga mengetahui dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali perubahan dalam monarki, seperti yang terjadi di Inggris Raya misalnya – di sini, seperti dikutip wikipedia, penguasa monarki dan keluarganya memegang berbagai tugas resmi, seremonial, diplomatik dan perwakilan, dan karena monarkinya bersifat konstitusional, penguasa monarki terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan seperti menganugerahi gelar kehormatan dan melantik Perdana Menteri.

Pada akhirnya, terlepas dari pilihan politiknya, bentuk maupun sistem negara yang diyakini, seseorang menjadi besar, menjadi agung, karena ia menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap keyakinan dan kerja kerasnya. Caesar melakukan itu, Cicero juga. Mereka memang mati terbunuh, tapi pengaruhnya masih hidup hingga hari ini. Oktavianus berhasil mewujudkan visi Caesar, sementara perkembangan yang terjadi pasca Renaissance di Eropa, memberi jalan bagi kebangkitan kembali Republik yang diperjuangkan Cicero.

Pemikiran dan pengaruh

Pidato dan tulisan-tulisan filosofis Cicero memiliki pengaruh signifikan dalam peradaban barat modern. Namun, ia bukanlah seorang filsuf dengan pemikiran orisinal. Ia menuliskan pemikiran-pemikirannya ketika berada dalam situasi terpuruk – salah satunya, ketika putri kesayangannya, Tullia, meninggal dunia pada tahun 46 SM saat melahirkan anak keduanya – yang membuatnya sempat merasa bahwa karir politiknya telah habis, dan dengan menulis perlahan-lahan bangkit dan bahkan merasa masih bisa mempengaruhi publik melalui tulisan-tulisannya.

Pada tahun 46 SM, di usia enam puluh tahun, ia mulai mengerjakan serangkaian buku yang, jika digabungkan, merupakan salah satu warisan paling berharga era Romawi kuno bagi banyak generasi setelahnya. Cicero telah meringkas berbagai persoalan filosofis yang telah menjadi perhatian para pemikir dan para bijak dari Plato hingga ke zaman Cicero sendiri. Ia tidak mengklaim adanya orisinalitas di sana. “Saya hanya menyediakan kata-kata, dan itu saya punya banyak.”

Dalam situasi psikologis yang dihadapinya, Cicero menyadari motifnya menulis adalah untuk kepentingan pribadi, tapi ia juga membicarakan hal-hal yang layak untuk umum. “Saya tidak bisa dengan mudah mengatakan seberapa bermanfaat saya bagi orang lain: bagaimanapun juga, untuk kesedihan mendalam dan setiap persoalan yang menyerang saya di setiap sisi, tidak ada penghiburan lain yang dapat ditemukan (selain dengan menulis).”

Meskipun awalnya mengkritik Stoikisme, Cicero kemudian memberikan apresiasi terhadap pemikiran-pemikiran Kaum Stoa, yang memang banyak berisi renungan atau tepatnya “provokasi” bagi pembacanya agar menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan dalam hidup (lihat juga tulisan-tulisan tentang para tokoh stoikisme seperti Epictetus, Marcus Aurelius dan Seneca di blog ini).

“Seluruh kehidupan seorang filsuf, kata Plato, adalah persiapan untuk menghadapi kematian. Sebab apa lagi yang mau kita lakukan ketika kita mengeluarkan jiwa dari kesenangan — artinya, dari tubuh, dari milik pribadi (dari agen dan pelayan tubuh), dari urusan publik dan dari setiap jenis urusan pribadi: apa, saya ulangi, yang kita lakukan kecuali memanggil jiwa ke dalam kehadirannya sendiri dan menyangkal keterikatannya pada tubuh? Dan bukankah memilah jiwa dari tubuh adalah hal lain untuk mengatakan belajar bagaimana caranya mati?

Jadi, marilah kita belajar untuk mendisasosiasikan diri dari tubuh kita — yaitu membiasakan diri dengan gagasan kematian. Saat kita masih hidup, ini akan menjadi tiruan dari kehidupan surgawi: begitu kita bebas dari rantai kita di sini, jiwa kita akan berlari lebih lambat. Sebab bagi mereka yang telah terlanjur terbelenggu pada jasmaninya akan membuat kemajuan lebih lambat bahkan ketika mereka telah dilepaskan. Seolah-olah mereka telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dalam keadaan diborgol. Namun begitu kita sampai di tempat lain, barulah kemudian, kita akan hidup. Karena hidup ini benar-benar kematian dan saya bisa, jika saya mau, menangis karenanya. “

Dalam kesimpulan di atas, Cicero terlihat telah mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme – sebab ia saat itu telah dapat melihat dengan jernih, saat intensitas duka mereda, bagaimana ia mampu mengangkat dirinya dari ambang kehancuran melalui keteguhan sikap dan pikiran.

Karya besar terakhir Cicero adalah “Tentang Tugas” atau De officiis; ditulis pada musim gugur 44 SM, bukunya mengambil bentuk surat kepada Marcus, putranya, yang sedang kesulitan dengan studi filosofisnya di Athena saat itu. Melengkapi diskusi teoretis dalam On Supreme Good and Evil, buku itu didasarkan pada karya filsuf stoik, Panaetius, yang merupakan anggota lingkaran Scipio Aemilianus, pahlawan besar Cicero dari abad kedua (dan protagonis dari dialognya On the State). Buku ini memiliki aspek praktis dan mencerminkan pengalaman seumur hidup penulisnya sendiri. Disusun pada saat Cicero mulai kembali ke kehidupan publik, isinya mengutuk warga yang abstain dari aktivitas politik.

Dalam Foretelling the Future, ia menulis: “Melalui buku-buku saya, saya berbicara kepada Senat dan publik. Saya mengambil pandangan bahwa filsafat adalah pengganti aktivitas politik. “

Dia selalu percaya bahwa filsafat adalah unsur penting dari pelatihan seni berbicara di depan umum, dan runtuhnya Republik adalah bukti kegagalan negarawan untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam perilaku keseharian mereka. Kesediaannya mengembangkan tema abadi ini adalah hadiah terakhir yang bisa ia berikan untuk negaranya.

Lepas dari itu, saya sependapat dengan Everitt yang berpandangan bahwa “sumbangan terbesar Cicero bagi peradaban Eropa adalah dirinya sendiri – rasional, tidak dogmatik, toleran, taat hukum, dan sopan. Pengaruhnya berasal dari pidatonya dan hidupnya sendiri daripada pemikiran filosofisnya.”

Fransesco Petrarca atau yang dikenal sebagai Petrarch, yang menemukan kembali surat-surat Cicero, menunjukkan bahwa Cicero telah memberikan arah bagi Renaissance, dalam urusan publik, humanisme dan pengaruh budaya Romawi kuno. “Gaya prosanya meninggalkan jejaknya pada Dr. Johnson dan Edward Gibbon. Irama pidatonya dapat didengar dalam pidato Thomas Jefferson dan William Pitt (belum lagi Abraham Lincoln dan, hanya setengah abad yang lalu, Winston Churchill),” lanjut Everitt.

“Renaisans di atas segalanya adalah kebangkitan Cicero,” kata sejarawan Polandia Tadeusz Zieliński. Puncak otoritas dan prestise Cicero datang selama Pencerahan abad ke-18, dan pengaruhnya terhadap pemikir Pencerahan terkemuka dan ahli teori politik seperti John Locke, David Hume, Montesquieu, dan Edmund Burke sangat besar. Karya-karyanya termasuk yang paling berpengaruh dalam budaya Eropa, dan hingga hari ini masih merupakan bahan utama untuk penulisan dan revisi tentang sejarah Romawi, terutama di hari-hari terakhir Republik.

Penutup

Suatu saat menjelang akhir hidupnya, Julius Caesar, mengomentari berbagai tulisan dan pemikiran Cicero, menyimpulkan bahwa sahabat sekaligus pengkritik terbesarnya itu telah meraih kemuliaan yang lebih besar daripada yang dapat diraih seorang jenderal seperti dirinya dalam memenangkan peperangan, sebab apa yang dicapai Cicero itu telah lebih memperluas batas Romawi, dalam hal kejeniusan, dibandingkan batas-batas fisik kekaisarannya.

Bertahun-tahun setelahnya…

Kaisar Oktavianus Augustus adalah orang yang tak melupakan sejarah, terutama yang membangkitkan ingatan kekejaman terhadap ayah angkatnya. Ia menutup aula pertemuan di Teater Pompey dengan tembok, lalu tanggal lima belas Maret ia peringati sebagai “Hari Kematian Ayah” (The Day of Parricide) dan Senat memutuskan untuk tidak pernah melakuan pertemuan pada tanggal itu.

Namun, “anak yang dikirim dari surga” ini, sebagaimana Oktavianus muda pernah dijuluki oleh Cicero, masih ingat dengan kekaguman ayahnya terhadap salah satu kritikus terbesar Sang Diktator. Bertahun-tahun kemudian dia kebetulan mengunjungi salah satu cucunya. Pemuda itu sedang membaca buku karya Cicero dan, karena takut pada kakeknya, mencoba menyembunyikannya di balik jubahnya.

Augustus memperhatikannya dan mengambil buku itu darinya. Dia berdiri lama sekali membaca seluruh teks. Lalu mengembalikannya dengan kata-kata: “Orang yang hebat, anakku, luar biasa, dan seorang patriot.”