Pandemi ini ibarat rem…

Ia mengajak kita berhenti sejenak, merenungkan banyak hal, termasuk perputaran ekonomi global yang makin cepat, yang mungkin sudah kita anggap sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan umat manusia: Benarkah kita sudah berada di jalan yang benar? Benarkah sistem yang demikian canggih ini ditopang oleh pondasi yang kuat dan permanen?

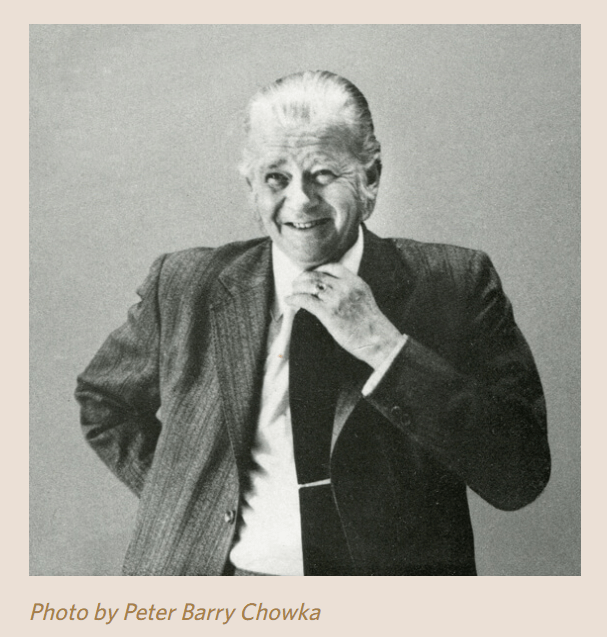

Rasanya tidak. Itu hasil perenungan John Fullerton, pendiri dan presiden dari Capital Institute dan mantan Direktur Operasional JPMorgan – tempat ia berkarir selama 18 tahun – serta penulis buku “Regenerative Capitalism: How Universal Principles and Patterns Will Shape the New Economy (2015)”.

Kegalauan yang mengganggu Fullerton sejak lama adalah bagaimana merekonsiliasi sistem ekonomi yang ia kenal dengan sangat baik dengan kebenaran filosofis dan spiritual yang ia yakini. “Bagaimana, mendamaikan prinsip-prinsip kebajikan dengan ‘tangan tak terlihat’ (invisible hands)? Bagaimana suatu sistem ekonomi yang dibangun atas perayaan terhadap keserakahan dan kecemburuan individu bisa mengantarkan kita pada kemakmuran sosial dalam jangka panjang?”

Lalu, “mengapa kita mengajar anak-anak kita untuk tidak mementingkan diri sendiri sementara arsitektur inti dari ekonomi kita justru dibangun untuk memenangkan pemenuhan kepentingan diri sendiri?” Fullerton menyadari bahwa semua pertanyaan itu telah diperdebatkan di kalangan akademisi dan pemikir selama berabad-abad, namun pengalaman dunia nyata tampaknya tak juga membuat manusia lebih bertanggung jawab.

Pencarian pribadi Fullerton membawanya berkenalan dengan E.F. Scumacher, terutama melalui karyanya “Small is Beautiful: Economics as If People Mattered (1973)”, jauh setelah buku itu diterbitkan. “Saya berada di sekolah menengah pertama ketika Small is Beautiful diterbitkan, dan kemudian sibuk membangun karier di bidang keuangan global selama tahun 80-an dan 90-an, dengan keyakinan bahwa keuangan bakal lebih mendominasi hubungan internasional ketimbang politik selama masa hidup saya. Saya terbukti benar, tetapi itu kemudian bukan yang saya harapkan.”

“Melihat perkembangan keuangan global – apa yang sedang saya lakukan – sebagai penyebab utama yang mendorong sistem ekonomi kita yang tidak berkelanjutan, telah mengguncang kepercayaan saya sebelumnya terhadap ekonomi.”

Fullerton menemukan dalam “Small is Beautiful”, Schumacher, yang mengutip ekonom John Maynard Keynes, mengkhawatirkan arah perkembangan ekonomi dunia justru di saat Depresi Ekonomi tahun 1930-an sedang berlangsung. Ini bukanlah waktu yang tepat (kata Keynes) untuk “kembali pada prinsip-prinsip dalam agama dan kebajikan tradisional – bahwa sifat tamak adalah buruk, penggunaan riba adalah tidak baik, dan kecintaan pada uang adalah sesuatu yang menjijikkan.”

Schumacher, kata Fullerton, mengingatkan kita tentang masa depan yang telah diramalkan Keynes:

“Kemajuan ekonomi, (ungkap Keynes), terjadi karena dorongan keegoisan manusia yang kuat, yang justru secara universal disarankan oleh agama dan kebijaksanaan tradisional untuk kita tolak. Ekonomi modern didorong oleh hiruk-pikuk keserakahan dan perayaan di atas keirihatian, dan ini bukan sebuah fitur yang kebetulan tetapi justru penyebab keberhasilan ekspansinya. Pertanyaannya adalah apakah penyebab kemajuan seperti ini bisa efektif dalam waktu lama atau jangan-jangan malah membawa benih kehancuran dalam dirinya.”

Beruntung masih ada orang-orang yang tersadarkan seperti Fullerton.

Kenyataannya, kita masih butuh jauh lebih banyak orang seperti dia. Mesin ekspansi ekonomi global, seperti yang disampaikan Keynes, masih terus berputar – setidaknya hingga datangnya Pandemi Covid-19 hari ini – dan masih belum menunjukkan tanda-tanda telah berpuas diri. Dengan segala dampak yang telah ditimbulkannya.

Data dari “Credit Suisse Global Wealth Report” sebagaimana dikutip situs inequality.org menunjukkan bahwa, 1 persen terkaya di dunia, yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar AS, memiliki 44 persen dari kekayaan dunia!

Data mereka juga menunjukkan bahwa orang dewasa dengan kekayaan kurang dari 10 ribu dolar AS yang merupakan 56,6 persen dari populasi dunia, hanya memiliki kurang dari 2 persen dari total kekayaan global. Sementara orang-orang dengan aset lebih dari 100 ribu dolar, yang merupakan sekitar 11 persen kurang dari populasi global, tetapi memiliki 82,8 persen dari total kekayaan global.

(Credit Suisse mendefinisikan “kekayaan” sebagai nilai aset keuangan rumah tangga ditambah aset riil – terutama perumahan – dikurangi utangnya).

Sementara itu menurut Oxfam, dikutip dari situs yang sama, pembagian kekayaan antara miliarder global dan masyarakat bawah terus saja meningkat. Antara tahun 2009 dan 2018, jumlah miliarder yang dibutuhkan untuk menyamai kekayaan 50 persen masyarakat termiskin di dunia, justru turun dari 380 menjadi 26!

“Small Is Beautiful” yang menginspirasi Fullerton merupakan koleksi esai dari Ernst Friedrich Schumacher, ekonom Inggris kelahiran Jerman, yang pemikirannya antara lain dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi. Buku tersebut, pada dasarnya, merupakan antitesis terhadap globalisasi ekonomi dan “gigantism” – yang ditandai dengan perkembangan perusahaan-perusahaan multinational – yang sudah populer di tahun 1970-an dan yang menurut Schumacher mengarah pada dehumanisasi.

Buku yang pada tahun 1995 dikelompokkan oleh The Times Literary Supplement di antara 100 buku paling berpengaruh yang diterbitkan sejak Perang Dunia II ini, menempatkan manusia sebagai subyek pemberdayaan ekonomi. Sehingga, dengan demikian, memungkinkan terjadinya pertemuan harmonis antara nilai-nilai kebajikan dari berbagai tradisi agama maupun budaya dengan prinsip-prinsip ekonomi – berbeda dengan kontradiksi yang dialami Fullerton sebelum ia berkenalan dengan pemikiran Schumacher.

Dasar filosofis dari pemikiran Schumacher adalah tentang “kecukupan” – yang dapat dikontraskan dengan ekspansi atau eksploitasi perusahaan-perusahaan besar yang seringkali berlindung di balik kata “pertumbuhan”. Schumacher tidak anti dan bahkan mendukung penggunaan teknologi secara tepat (appropriate use of technology) dalam skala komunitas, yang dibatasi dengan dasar “kecukupan” tadi, sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

Pandangannya tersebut berkembang terutama setelah ia melakukan studi di Burma pada tahun 1955 tentang ekonomi berbasis desa, yang ia sebut dengan “Buddhist Economics” atau Ekonomi Buddhis, yang juga menjadi salah satu bab dalam “Small Is Beautiful”. Dalam bab tersebut, Schumacher menjelaskan:

“Dari sudut pandang Ekonomi Buddhis, produksi dari sumber daya lokal untuk kebutuhan lokal adalah cara hidup ekonomi yang paling rasional, sementara ketergantungan pada impor dari tempat-tempat yang jauh, dan sebagai akibatnya perlu memproduksi untuk keperluan ekspor ke masyarakat yang tidak dikenal, sangatlah tidak ekonomis dan hanya dapat dibenarkan dalam kasus yang luar biasa dan dalam skala kecil.”

Lebih lanjut, menurut Schumacher, “seperti halnya ekonom modern akan mengatakan bahwa tingkat konsumsi yang tinggi dari layanan transportasi antara rumah seorang pekerja dengan tempat kerjanya menunjukkan ketidakberuntungan dan bukannya sebuah standar kehidupan yang tinggi, begitu pula Ekonomi Buddhis berpandangan bahwa pemuasan keinginan manusia dari sumber-sumber yang jauh dibandingkan dari daerah setempat menunjukkan kegagalan ketimbang kesuksesan.”

“Jika yang pertama cenderung menggunakan statistik untuk menunjukkan peningkatan jumlah tonase per mil per kepala yang diangkut oleh sistem transportasi suatu negara sebagai bukti kemajuan ekonomi, sebaliknya bagi yang kedua – bagi Ekonomi Buddhis – statistik seperti itu justru menunjukkan kemunduran yang sangat tidak diinginkan dalam sebuah pola konsumsi.”

Salah satu tema yang berulang dalam “Small Is Beautiful” adalah betapa organisasi modern telah menghilangkan “kepuasan dalam pekerjaan”. Hal ini membuat pekerja menjadi teralienasi dari lingkungan pekerjaannya, tak ubahnya sebagai roda-roda dalam sebuah perputaran mesin yang besar.

Sebagaimana diungkapkan oleh Madeleine Bunting dalam artikelnya “Small is beautiful – an economic idea that has sadly been forgotten”: “keterampilan pengrajin yang dimiliki pekerja tidak lagi dianggap penting, begitu pula dengan kualitas hubungan antar manusia… Keputusan dibuat berdasarkan keuntungan ekonomi ketimbang kebutuhan manusia. Apa yang diinginkan Schumacher adalah ekonomi yang berpusat pada manusia, karena itulah, yang dalam pandangannya, akan memungkinkan keberlanjutan lingkungan dan manusia secara bersamaan.”

Skala yang besar, bagi Schumacher, juga membawa dampak dehumanisasi dalam konteks perkembangan populasi. Schumacher berpandangan bahwa populasi sebuah kota sebaiknya tidak lebih dari 500 ribu orang. Lebih dari itu kompleksitas persoalannya menjadi sulit untuk tertangani dengan efektif. Hal yang sudah terbukti benar.

“Di atas segalanya,” menurut Madeleine, “Schumacher berulangkali menyatakan bahwa kebahagiaan manusia tidak akan tercapai melalui kekayaan materi.” Ini merupakan pernyataan yang mungkin akan dianggap aneh di mata para ekonom modern saat ini – namun justru di situlah kekuatan Schumacher, yaitu idealisme dan keberaniannya.

“Tidak ada lagi yang bisa menulis seperti itu sekarang ini; membaca resep Schumacher untuk masa depan kita, sungguh menyedihkan ketika harus menyadari betapa begitu banyak pemikir, politisi dan akademisi yang telah menerima begitu saja konsensus pragmatis yang mematikan, sementara pemikiran kita telah dimasukkan ke dalam jalan buntu manajerialisme teknokratis. ‘Small is Beautiful’ adalah seruan idealis romantis, dan sepertinya tidak ada yang tersisa…,” ungkap Madeleine menutup artikel yang ditulisnya pada tahun 2011 itu.

Sepertinya begitu…

Kecuali bahwa hukum alam, tampaknya, tidak akan membiarkan hanya “pemain besar” saja yang bertahan dalam sebuah ekosistem perekonomian dunia. “Perusahaan-perusahaan besar yang efisien” memerlukan “usaha kecil dan menengah yang resilien” untuk menjaga agar ekosistem perekonomian bisa berkelanjutan. Sambil memperbaiki diri, belajar dari kekeliruan masa lalu, keduanya harus hidup berdampingan, secara komplementer.

Sains justru menunjukkan bahwa “keseimbangan antara efisiensi dan resiliensi” merupakan kunci untuk bertahan dalam jangka panjang, dan bahkan merupakan strategi dari berbagai ekosistem untuk menjadi lebih sempurna dalam perjalanan evolusi. Itu yang dikatakan Ella Jamsin PhD, periset dari Ellen MacArthur Foundation dalam artikelnya yang berjudul “Balancing and Efficiency and Resilience: A Recipe for the System that Last”.

“Banyak sekali contoh strategi semacam itu: sistem peredaran darah dengan jaringan pembuluh nadi dan pembuluh darahnya yang besar dan jaringan kapilernya yang besar; sistem pernapasan, dari trakea utama, membelah menjadi bronkus, membelah diri menjadi bronkiolus; pohon, dari batang, ke cabang-cabang dengan ukuran mengecil, lalu menjadi banyak daun. Struktur ini, dengan pola yang sama yang berulang dalam berbagai skala, sangat dikenal dalam geometri – disebut sebagai fraktal.”

Sebagaimana sistem peredaran darah membutuhkan arteri, vena, dan kapiler agar berfungsi dengan baik, ekonomi juga membutuhkan keseimbangan berbagai skala usaha untuk berkembang dalam jangka panjang. Sebagai contoh, meskipun produksi pangan global sebagian besarnya telah didominasi oleh sejumlah kecil pemain yang sangat besar, pertanian yang lebih kecil akan dapat berperen menyediakan pasokan makanan alternatif jika terjadi krisis ketahanan pangan.

Logika yang sama berlaku untuk sektor perbankan. Bank-bank besar, dari waktu ke waktu, telah mengakuisisi sebagian besar perusahaan keuangan yang lebih kecil, sehingga ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008, seluruh sistem nyaris runtuh, dan pemerintahan di berbagai negara tak punya pilihan selain menyuntikkan modal secara besar-besaran untuk mencegahnya.

Ella, lantas menyimpulkan bahwa, “jalan menuju kemakmuran dalam sistem yang kompleks adalah jalan keseimbangan. Terlalu banyak efisiensi dapat membuat sebuah model rapuh, sehingga gangguan kecil saja dapat berakibat kehancuran. Sedangkan terlalu fokus pada resiliensi dapat menyebabkan sistem menjadi stagnan, terjebak dalam kompleksitasnya sendiri.”

Apa yang juga terjadi dengan sistem moneter global saat ini, adalah ketergantungan yang berlebihan pada mata uang konvensional (baca tulisan tentang “Alat Tukar Komplementer Sebagai Solusi Krisis: Mempertimbangkan Kembali Gagasan ‘Luar Kotak’ Mendiang Bernard Lietaer”). Terlalu efisien, namun kurang resilien. Ketika terjadi “serangan krisis”, dalam berbagai bentuk, keseluruhan sistem terasa rapuh.

Dalam catatan Bernard Lietaer dalam bukunya “Rethinking Money: How New Currencies Turn Scarcity Into Prosperity (2013)”, semenjak mata uang fiat atau konvensional yang kita kenal saat ini berlaku, antara tahun 1970 hingga 2010, telah terjadi 145 krisis perbankan dan 208 kehancuran moneter!

Dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini pun, bukan hanya sistem moneter, tapi ekonomi global secara keseluruhan mengalami ancaman yang bahkan para ahli belum bisa bersepakat cerita akhirnya akan seperti apa dan sampai kapan. Dari sisi supply, umumnya produksi mengalami kendala ketersediaan bahan baku dan modal, sementara distribusi mengalami masalah pembatasan sosial. Dari sisi demand, penutupan distrik bisnis secara meluas, menghantam banyak sektor usaha yang mengandalkan kunjungan dan pertemuan fisik dengan konsumen – kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Mengacu pada pengalaman Tiongkok yang lebih dulu merasakan dampak dari Covid-19, terdapat setidaknya 10 sektor industri yang meng alami pukulan paling telak. Berdasarkan laporan situs resmi pemerintah China (www.china.org.cn), sektor-sektor yang dimaksud adalah:

- Perdagangan internasional (akibat penurunan permintaan impor dari negara-negara tujuan);

- Catering (yang mengandalkan supply ke berbagai restoran);

- Pariwisata (akibat pembatasan sosial);

- Hiburan (akibat pembatasan sosial);

- Transportasi (juga akibat pembatasan sosial);

- Bahan Bakar Minyak (akibat penurunan demand, sebagai dampak turunan pembatasan sosial);

- Properti (akibat penurunan daya beli dan kesulitan pemasaran yang biasanya mengandalkan pertemuan fisik);

- Keuangan (akibat ancaman kredit macet dan menurunnya kinerja berbagai emiten yang bisnisnya terdampak dari berbagai aspek);

- Otomotif (akibat terganggunya rantai pasok secara keseluruhan), dan;

- Manufaktur (terutama karena tidak dapat mempekerjakan para pekerja dalam jumlah besar, dan harus tetap membayar biaya operasional).

Di dalam negeri, sektor-sektor yang sudah terdampak pun tak jauh berbeda seperti di Tiongkok. Menurut laporan The Jakarta Post, sektor-sektor tersebut adalah: Pariwisata, Perhotelan, Penerbangan, Makanan & Minuman, dan Ritel.

Sedangkan sejumlah jenis usaha yang secara kasat mata masih memiliki permintaan tinggi, setidaknya untuk sementara ini, antara lain: E-commerce, Logistik, Online Schooling, Webinar/Online Training, Home Entertainment, Telekomunikasi, Telemedicine, Wellness, Perlengakapan Medis, dan Alat Olahraga di rumah. Ini pun masih perlu dipantau seberapa lama akan benar-benar bertahan, karena dampak jangka panjang Pandemi Covid-19 masih terlalu dini untuk disimpulkan – termasuk jika apa yang kita sebut sebagai “The New Normal” berlaku sampai, misalnya, satu hingga dua tahun ke depan.

Beberapa sektor bisnis tadi, tentu saja punya kemungkinan untuk terus bertahan, bahkan bisa menjadi besar – selama pola permintaannya terus bergerak dan stabil. Sisanya, masih tidak pasti.

Lalu, bagaimana dengan nasib berbagai bisnis besar? Kembali pada hukum alam, keberlanjutan sistem akan tergantung pada “keseimbangan antara efisiensi dan resiliensi”. Hal ini dapat diartikan bahwa, bisnis yang efisien, hanya soal waktu, akan kembali bermunculan dan bahkan berpeluang menjadi besar – tentunya setelah melakukan berbagai penyesuaian dan perbaikan, setelah belajar dari masa lalu.

Di sisi lain, bisnis kecil yang resilien berpeluang “menjadi primadona” dalam masa krisis sekarang ini. Bukan berarti bisnis berskala kecil akan otomatis berhasil. Tetapi, mereka yang resilien, terutama adalah yang mengandalkan demand komunitas, tidak terlalu terdampak oleh pembatasan sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan gaya hidup “The New Normal”. Jika mampu bertahan dan bergerak ke arah efisiensi, pun mereka tentu bisa pula “membesar” tanpa harus menjadi menakutkan seperti dinosaurus.

Bisnis kecil memiliki keunggulan di saat krisis, justru karena ukurannya yang kecil, yang memungkinkannya lincah beradaptasi. Ini bukan sekedar teori. Yonvitner, Kepala Pusat Studi Bencana dan Dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, menunjukkan hal itu dalam presentasinya yang berjudul “Menengok Pertanian Kita Era Covid” – yang disampaikan dalam sebuah forum terbatas yang menghadirkan pakar dan pengambil kebijakan pertengahan Mei 2020 lalu.

Ia menjelaskan (mengutip Luky A et al, 2020) bahwa, dalam konteks peternakan sapi, penurunan permintaan hingga 20 hingga 30 persen dengan berbagai sebab membawa akibat penurunan pengeluaran sapi. Bagi peternak besar ini berarti menurunkan efisiensi, dan menciptakan kerugian. Sedangkan bagi peternak rakyat, yang tak harus menjaga skala produksinya agar tetap tinggi dan tak harus menjual sapinya ke tempat-tempat yang jauh, bisnisnya tetap aman.

“Kesimpulannya, sistem peternakan rakyat lebih bertahan,” ungkap Yonvitner. Sebuah ilustrasi yang kontekstual tentang bagaimanan resiliensi terjadi dalam usaha berskala kecil.

Lebih jauh, ia menjelaskan mengapa penting kebijakan untuk terus membangun kekuatan desa. Resiliensi di desa dimudahkan, setidaknya karena terdapat 4 faktor penunjang potensial: produksi dan konsumsi berada dalam lingkungan yang sama, nilai sosial yang mampu menjaga soliditas masyarakat, adanya organisasi masyarakat yang relatif mudah dikelola (bukan organisasi yang kompleks), dan berbasis UKM dengan segala kemudahan serta dampak sosialnya.

Bisnis kecil, termasuk ekonomi desa, bagaikan sekoci-sekoci yang wajib dipunyai oleh kapal besar kelangsungan ekonomi. Ia bisa ditugaskan untuk menjelajahi berbagai daratan baru yang potensial, yang tak bisa didekati oleh kapal-kapal berukuran besar. Tapi, yang terpenting, ketika kapal besar terancam karam, ia dengan sigap bisa menyelamatkan banyak penumpang.

Pandemi ini ibarat rem…

Kesempatan untuk menata ulang berbagai hal, dan menyesuaikan kembali visi pembangunan kesejahteraan bersama: Agar yang besar tidak serakah. Agar yang kecil semakin kuat dan inovatif. Alam membutuhkan keduanya.

Keduanya harus saling menunjang. Seperti sebuah sistem fraktal yang kompleks dan adaptif. Juga sebagaimana pohon, yang memiliki batang yang besar, dahan yang sedang, dan ranting yang kecil – yang justru merupakan tempat menempelnya dedaunan hijau yang menyejukkan atau bunga-bunga pohon yang berwarna-warni.

Dalam sistem yang mengakui keberagaman – sebagaimana kehidupan yang memang kaya – ekonomi yang memanusiakan manusia, bisa diwujudkan. “Small Is Beautiful 2.0”. Semoga.